茶道について

四季の変化を感じとれる。

人間関係が養われる。

相手を立て、思いやる心が養われる。

美しい所作(お辞儀や立ち居振る舞い)

が身につきます。

茶道の歴史

茶は中国から渡来したもので奈良時代から平安時代に

遣唐使などによってもたらされたと考えられます。

その頃の茶は団茶といって発酵させた茶葉を

固まりにしたものを削って煎じて飲んでいました。

ウーロン茶の元ですね。

日本では茶葉を発酵させず、蒸して揉んで乾燥させます。

それが煎茶、蒸した葉を石臼で挽いたものが抹茶です。

それに湯を入れて茶せんで泡だてたものが

現在よく飲まれている薄茶というものです。

相手を立て、思いやる心が養われる。

さて、そのお茶というものがどうして

茶道という文化に発展したのかということですが、

これは戦国時代の千利休が大きく関わっています。

茶道の祖といっていいでしょう。

利休は信長、秀吉に仕え、

禅と融合させた茶道というものを確立しました。

最期は切腹させられますが、茶道は子(少庵)

孫(宗旦)と後を受け継がれていきます。

特に孫の宗旦はその男子三人に表千家、裏千家、

武者小路千家とそれぞれ独立させ、

千家の茶が途絶えないようにしました。

それが現在まで四百年以上面々と受け継がれています。

もちろん千家以外の茶道の流派はたくさんあります。

武家茶道は利休の弟子の大名が受け継いでいっております。

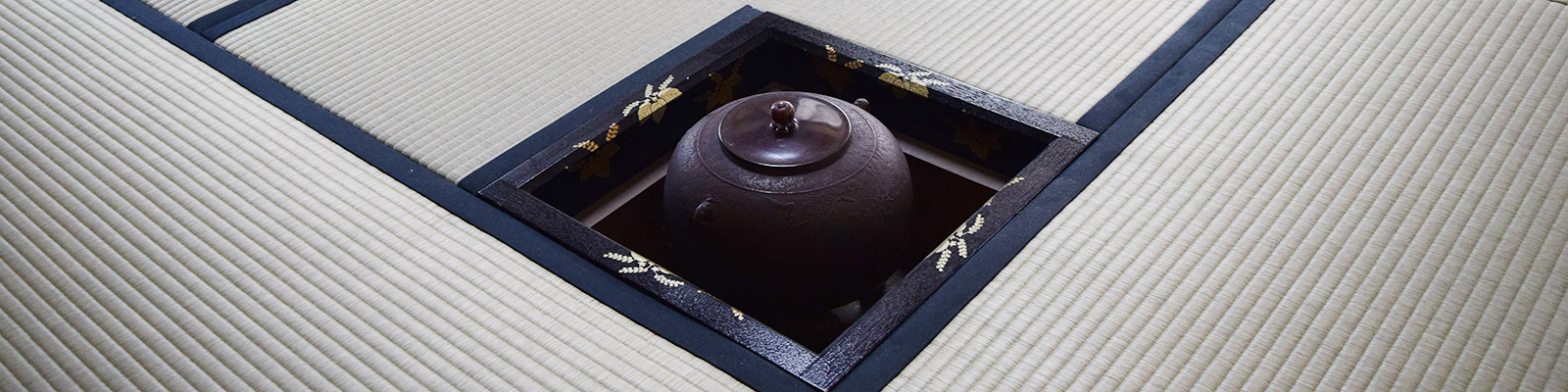

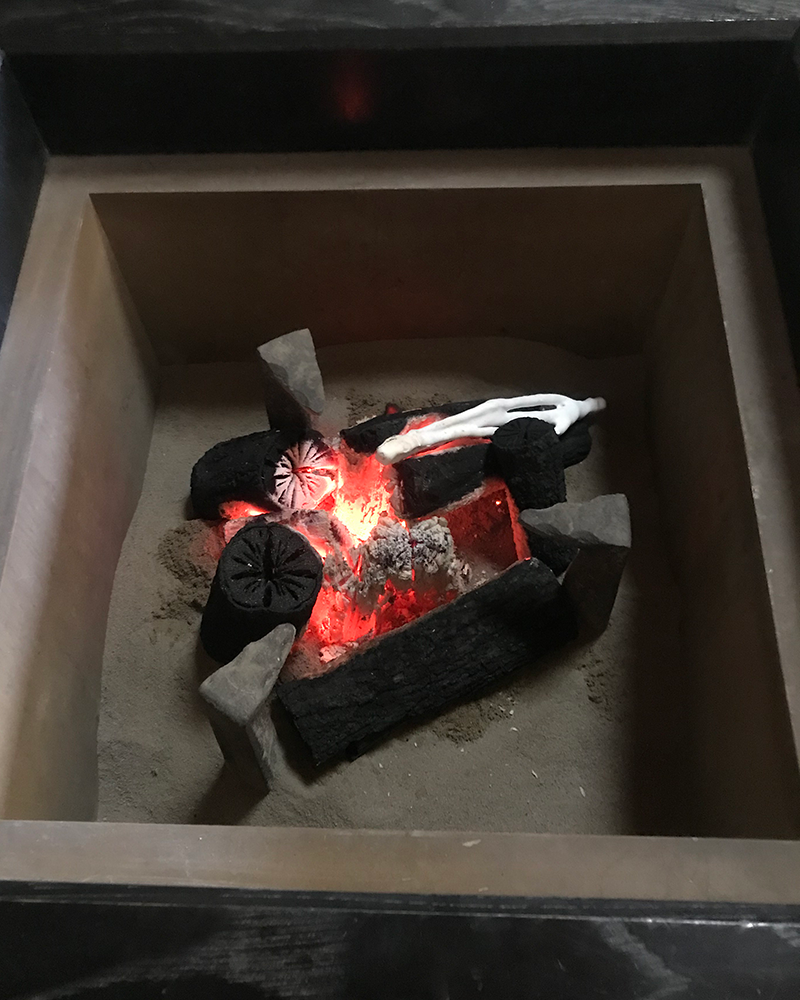

茶事について

茶事と茶会はどう違うの?

と疑問を持たれる方が多いと思います。

簡単に言えば

茶事はお茶のフルコース

茶会は略式となります。

私達は、茶事を自分で出来るようになる

という目標を持って

お稽古に励んでおります。

手間と時間を要するものですので年に2〜3回程度しか行うことができませんので

皆真剣に取り組んでおります。

花月について

茶道は禅と深く関わりがあります。

禅の精神を修道するために

江戸時代中期に考えられた式です。

五人揃って札を取り

お点前をする人

お茶を飲む人

準備する人

などを決めて始めます。

何が当たるかわからないので

結構楽しいです。

花月教室だけ来られる方もおられます。

当教室では毎月行います。人数が揃わないと楽しむことが出来ないものですので、なかなか体験できない方もいらっしゃるかと思います。